Japón entiende el judo como algo suyo, unido inevitablemente a su cultura, a la vida de su gente. Una cuestión nacional en la que las victorias apenas se celebran porque se entiende que forman parte de las obligaciones de sus deportistas. Y la derrota no se acepta con facilidad. Sucede también con el cricket en la India, el tenis de mesa en China o el lanzamiento de jabalina en Finlandia, por poner algunos ejemplos.

Anton Geesink es posiblemente el responsable de la mayor tragedia de la historia del deporte japonés. Su triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 es equiparable en el judo al maracanazo del Mundial de Fútbol de 1950. Un drama nacional en toda regla pero que tuvo una enorme trascendencia en la difusión internacional de un deporte que hasta ese momento apenas existía en Occidente.

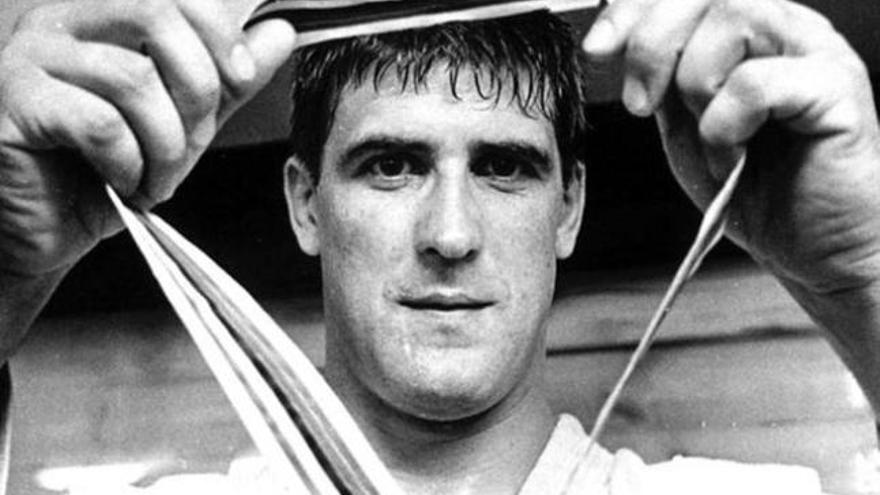

Nacido en Utrecht en 1934, Geesink parecía tener un cuerpo esculpido para los deportes de contacto. Desde los doce años trabajaba en la construcción lo que sumado a sus visitas al gimnasio del barrio para practicar lucha le había dado un físico imponente. Un armario ropero en toda regla. Debería haber hecho carrera en la lucha grecorromana, pero a raíz de un problema en la selección para un campeonato dejó a sus entrenadores plantados y se marchó a practicar judo. Tenía catorce años, pero era fácil adivinar su potencial. Sólo tres años después consiguió la plata en un Campeonato de Europa. Un aviso de lo que vendría a partir de ese momento ya que cuando se jubiló en 1967 había conseguido el título continental en 21 ocasiones, un récord que durará eternamente.

Pero a Geesink Europa se le quedaba muy pequeña. Acumulaba títulos, pero su mente estaba puesta en los inaccesibles japoneses, los grandes especialistas. Gente de técnica impecable, rápida, inteligente, bien entrenada. Entendió que para evolucionar lo mejor era acudir a las fuentes, al origen de todo. Geesink comenzó entonces a pasar largas temporadas en Japón, donde fue mejorando sus condiciones, lo que pasó a convertirle en una amenaza muy grande para los nipones. Algo que se hizo realidad en 1961 en el Mundial de París cuando se impuso en la final a Koji Sone. Geesink conquistaba de este modo el primer título mundial que no iba a manos de un japonés. La amenaza ya era real.

Los Juegos de 1964 en Tokio eran una cuestión de honor para los japoneses. Sobre todo en el judo. El Nippon Bubokan, la catedral de las artes marciales, era una de las instalaciones para la que existía una mayor demanda de localidades. Todo el mundo quería ver a sus judocas defendiendo el orgullo nacional. Pero Geesink se había transformado en un problema serio. Lo sabían desde el Mundial de 1961 y también porque aquel holandés se entrenaba en la Universidad de Tenri. Le veían competir a menudo y era fácil adivinar que si alguien impedía el monólogo japonés sería él. Aunque son cuestiones que forman parte de la leyenda, se cuenta que durante los meses previos a los Juegos los técnicos de la Federación Japonesa enviaron judocas a algunos torneos con la intención de "dejarle tocado" y disminuir en lo posible su potencial. Sea cierto o no, Geesink llegó intacto a la cita olímpica. Más grande y musculado que nunca. Medía 1,94 y pesaba entonces 121 kilos. Tenía unos brazos que parecían columnas y su técnica de suelo y agarre era espectacular. Cuando se caía encima de un rival, a éste se le hacía de noche. Nadie lo explicó mejor que Tony Sweeney, judoca británico de aquel tiempo: "Era tan fuerte que podía cogerte en mitad de un combate, levantarte y lanzarte como si fueses una bolsa de basura. Y, además, técnicamente, era el mejor".

El festival japonés estaba siguiendo el guión previsto. Tres pesos, tres oros. Faltaba la clase open, la reina de la disciplina. La esperanza local era Akio Kaminaga, un gran judoca en quien recaía una responsabilidad desproporcionada. Geesink fue derrotando rivales con facilidad, incluido el propio Kaminaga, con quien quedó encuadrado en el mismo grupo de la primera fase. En las semifinales el holandés se deshizo del australiano Theodore Boronovskis en sólo doce segundos tras un fulminante ippon. Por el otro lado, Kaminaga -que avanzó gracias a las repescas- se había recuperado e incluso había conseguido un récord al imponerse a un rival en sólo cuatro segundos, registro que nadie superaría hasta 1992.

La final fue de una enorme intensidad. El Nippon Bubokan rugió al ver a los dos judocas salir de los vestuarios. Kaminaga llevaba la cabeza baja, el gesto serio, sin dirigir la mirada hacia la grada, como si tratase de aislarse de aquellas 15.000 personas que le presionaban con sus ánimos. Geesink transmitía seguridad. El combate se fue a los nueve minutos en los que el holandés consiguió el objetivo de derribar al japonés. A Kaminaga le cayó un muro encima. Geesink le inmovilizó en el suelo mientras su rival pataleaba y luchaba como podía por zafarse de aquella masa de músculos. No hubo solución. El holandés se impuso y convirtió en un funeral el gigantesco pabellón. Los japoneses se retiraron a llorar al vestuario y los cronistas olímpicos dicen que no se recuerda una entrega de medallas tan triste como aquella.

La victoria del holandés ayudó de forma decisiva a la popularización del judo en toda Europa y Geesink se convirtió en una celebridad mundial que incluso hizo carrera en el COI. Cuando hace dos años murió a causa de una enfermedad que su familia no quiso desvelar, el comunicado del Comité Olímpico Holandés fue contundente: "Un gigante ha muerto".