Hoy he vuelto a volver atrás en el tiempo y para ello lo he parado en mi mente y visionado algunos fotogramas de la película de mi vida. En la década de los cuarenta, antes y después también, la muchachada obrera y peatonal solía ir al trabajo -la mayoría- en alpargatas, pantalones parcheados, por delante y por detrás, y muchos con sus monos azules de peto. Era la época de las cartillas de racionamiento. Del estraperlo y las cocinillas de petróleo. De cuando las jóvenes usaban faldas almidonadas y plisadas. Era una época en que los perros se solían tender en la azotea, en las fincas y en los solares de las casas terreras que estaban a medio fabricar.

Que recuerde, solo conocía al perro de presa, el bardino, el callejero y el majorero, al que mi buen amigo el excelente timplista Andrés Macías le escribió una canción: El perro majorero. Los únicos que sacaban a pasear por toda la ciudad los cuidadores y preparadores eran a los galgos, que competían en las carreras en el viejo campo España, en el Paseo de Lugo y posteriormente en el canódromo de Ciudad Alta.

Lo que sí había, si se le puede llamar mascotas, eran muchas jaulas de pájaros, canarios milleros y otras clases. Estaban colgadas por todas partes, en las barberías, zapaterías, latonerías, tiendas de aceite, en los patios de las casas y en muchos otros sitios. También eran frecuentes los loros. Recuerdo uno en particular que estaba en la gasolinera que hubo frente al Bar Troya que no sólo hablaba, sino que contestaba si lo insultabas. Si le decías: «Borracho», te contestaba: «Tu padre». Esto es verídico pues yo lo comprobé en varias ocasiones.

Cuando alguien entraba en un bar o cafetín y pedía un coñac ‘Tres Cepas’ y cuatro cigarrillos mecánicos amarillos. Y es que los cigarrillos también se vendían sueltos. Cuando las madres le decían al chiquillo: «Llévale la cochinilla al latonero y que les destupa el quemador. Corre corriendo y ya estás aquí». De cuando en el barranco de Guiniguada, cerca del Puente Piedra, se celebraban grandes luchadas. Cuando en los barrios había más trampas pa’la luz que pa’los ratones.

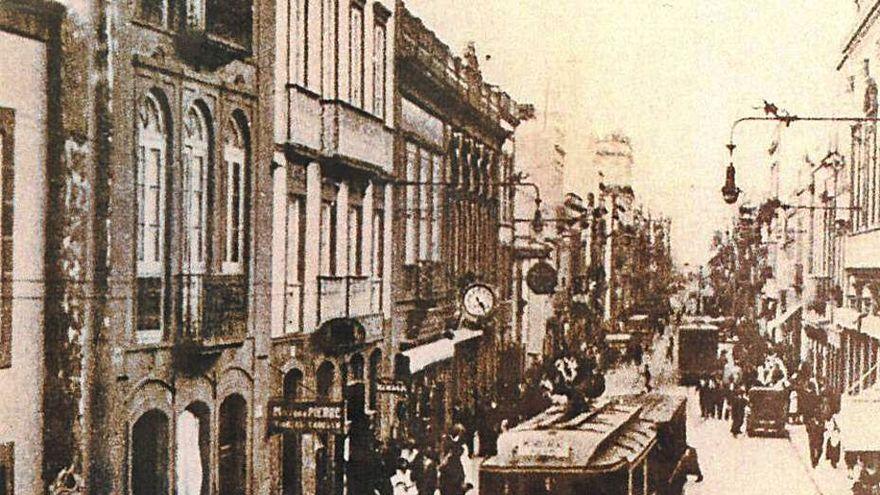

Tengan en cuenta que les estoy contando de cuando el tranvía circulaba por la ciudad y la muchachada peatonal cruzaba por el Puente Palo para ir a la Plaza Mercado de Vegueta. De cuando un cabrero con un fleje de cabras iba vendiendo la leche de puerta en puerta a pie de calle, ordeñándolas en vivo y en directo. Y estas, en fila india, por Triana, en perfecta formación y firme el ademán haciendo sonar la musiquilla de sus cencerros al aire del momento como pregonando la mercancía. Solo ellas y los galgos se permitían el lujo de pasearse por la ciudad.

De cuando las madres le decían al chiquillo, cuando les compraban un dulce o un helado: «Comételo despacito pa’que te dure más».

En los barrios, tener una bicicleta o un balón de fútbol te daba cierta popularidad y aprecio. Eran un privilegio. De cuando algunas madres le hacían las camisas y los pantalones a la chiquillería, con tela de los sacos de azúcar que venían de Cuba. A estos les llamaban ‘los cubanos’. Aunque todos teníamos nombretes y los mayores también, nadie se libraba.

A todo esto, a principio de la década de los cincuenta surgieron en el mercado unas zapatillas blancas y también azules de fina tela, cordones y piso de goma. Eran muy sencillas y baratas y, como lo barato donde primero entra es en la casa del pobre, empezaron a adquirirlas la mayoría de la muchachada peatonal.

Al principio se empezó a usar para ir a playas y de ahí surgió que fueran conocidas como playeras. Aún hoy se les sigue llamando así. Y aún hoy se las pueden ver en algunas tiendas de aceite y vinagre y también las alpargatas, estas ya sin cordones, y en el piso de esparto una fina capa de goma.

En las playas donde había piedras podía entrar y salir del agua con cierta comodidad, usando las playeras. Era una época en que los noviazgos se iniciaban en los bailes de sociedades en el trianero paseo de la calle Mayor y también en las playas.

Cuando los galletones de la muchachada peatonal se ponían por vez primera el pantalón largo y empezaban a trabajar, la ilusión de la mayoría era tener un peluco waterproof -sumergible-, un bañador meyba, playeras y unas gafas de sol que las vendía un señor en la esquina de La Lonja en el Mercado de Vegueta, a dos pesetas. Eran de plástico y los cristales también. ¡Vamos, una joya!

Bajaban por el camino nuevo, en grupos, más fachentas que un gallo en una granja. A la parada de guaguas que había frente al frontón donde hoy está el Banco de España. Muchos con su cartucho y dentro el bocadillo de chorizo y un membrillo que se solía comer mientras se bañaban. Entraban y salían del agua constantemente, mirando el reloj y sacudiendo el brazo, donde tenían el peluco, al aire del momento para que el piberío viera que tenían un sumergible.

Tenían la costumbre de realizar constantes paseos en grupos por la orilla de la playa de las Alcaravaneras utilizándola como una pasarela, llamando la atención y luquiando al piberío femenino.

Las hoy conocidas zapatillas deportivas se han extendido a todos los niveles. Por todas partes se ven más zapatillas que zapatos de piel. Las ya famosas deportivas se han convertido en un marín de dos pingüe, en usos múltiples. Se aplican más a otros menesteres que para el deporte en sí, para lo que fueron creadas.

Muchos famosos las solicitan por encargo de tal o cual manera, color oro, plata, blancas, azules y con diversos y bellos dibujos. Algunas verdaderas joyas de artesanía. Con plantillas especiales y hasta con cámaras de aire. Fluorescentes y acolchado su interior. Las usan pobres y ricos, al unísono. Niños, hombres, mujeres, jóvenes y mayores. Muchos famosos con traje-chaqueta, encorbatados e incluso con esmoquin, llevan zapatillas. Algunas suelen ser más caras que un par de zapatos de piel. Su uso se ha extendido de tal forma que, aquellas playeras de antaño, junto a los tatuajes y los vaqueros, de alguna forma han nivelado las capas sociales parodiando a Groucho Marx: «Nunca con tan poco se llegó a tanto».

Alguien dijo, con meridiana razón, que «recordar es volver a vivir», y es que los recuerdos no se pueden borrar.

Todo cambia, se transforma al paso del tiempo de los tiempos. El tiempo pasa volando, dirán algunos. Otros, cada tiempo tiene su tiempo, pero la sombra del tiempo siempre estará presente al aire del momento, en nosotros y con nosotros. Pues, como saben, sin recuerdos no hay pasado y sin pasado no hay historia.