Observatorio

Te llamaré Viernes

Te llamaré Viernes

Rosa Ribas

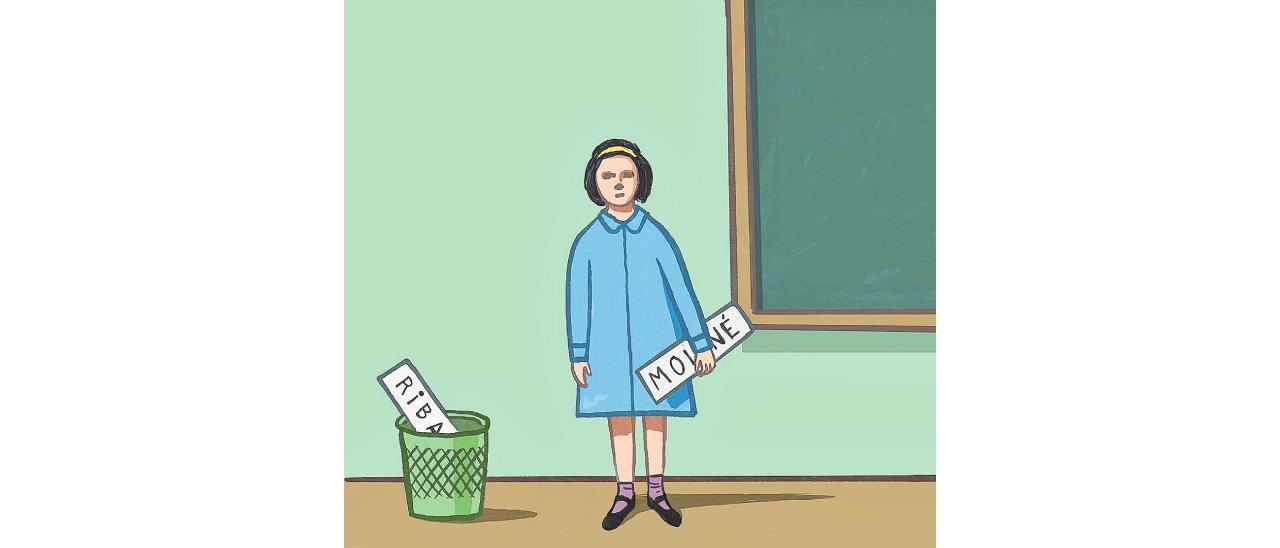

Durante un curso no me llamé Ribas; bueno, no me llamaron así. Fue en cuarto de EGB. El primer día de clase el maestro del curso –don Jesús teníamos que llamarlo– fue pasando lista. Llegó a mi nombre, Rosa Ribas Moliné leyó. Hizo una pausa, levantó la mirada y me buscó en el aula. Yo ya había respondido «presente», de modo que no sabía a qué venía la interrupción, dado que faltaban pocos nombre para llegar hasta Zunzunegui, a quien el orden alfabético condenaba a ocupar irremisiblemente el último banco, del mismo modo que Stefan Zweig cierra las bibliotecas. Entonces, don Jesús dijo: «Ribas. Mmm. No me gusta. Aquí te llamarás Moliné», con la misma prepotencia con que Robinson Crusoe le puso nombre a Viernes. Y desde ese momento pasé a llamarme así en su clase, es decir seis horas al día, si bien seguí en mi pupitre detrás de Reyes y al lado de Ridaura, una eme infiltrada, como un libro mal guardado en la biblioteca.

«Moliné, a la pizarra». «A ver si nos callamos un ratito, Moliné». Cuando don Jesús me hablaba, hablaba a una tal Moliné, que era yo y no lo era, porque siempre quedaba una distancia. Yo no he elegido ni mi nombre ni mis apellidos, pero con 10 años estos ya son parte del yo, inmutables en su sonido y en su orden. Algo sólido mientras todo a tu alrededor cambia y se transforma, mientras tú cambias y te transformas también.

Nunca sabré por qué no le gustaba el apellido Ribas. Si tal vez se debía a algún tipo de hipersensibilidad fonética o estética: odiaba las palabras que empezaban por erre, o las que contenían bilabiales… Aunque apuesto a que era algo más personal, un viejo rencor: algún Ribas (con be o con uve) le hizo una mala pasada, una novia Ribas que lo abandonó o un profe Ribas, que también le cambió el apellido (no sé cuál era, no creo haberlo sabido). Sí, era personal. Algunos de los maestros que recuerdo parecían psicópatas no diagnosticados, y por eso mismo no tratados, que daban rienda suelta a su violencia o ansia de poder en un aula con cuarenta niños a su merced, a los que podían arbitrariamente quitarles el nombre sin más y porque sí.

Era incómodo, tenía algo insultante, era algo que me desubicaba. Y es algo que siempre me vuelve a la mente cuando estoy creando nuevos personajes.

Escribir una novela significa tomar decisiones. Todo lo que aparece en el texto es tu decisión. Aunque los mecanismos de la lógica narrativa también tienen su parte, los hilos que los rigen los has tendido y enlazado tú. Todo ese universo que no existía tiene que levantarse pieza a pieza. Personaje a personaje, también. Y esos personajes casi siempre necesitan un nombre. ¡Qué complejo es dar nombres a los personajes! ¡Qué gran momento aquel en el que personaje y nombre se encuentran! Porque, a diferencia de la vida real, el nombre de los personajes tiene que encajar con ellos. Nombre y apellido denotan y connotan al personaje, son parte de la caracterización; nunca son neutros.

En la vida real tampoco lo son. Un estudio llevado a cabo en Alemania mostró que los maestros no tienen las mismas expectativas si un alumno lleva un nombre considerado proletario, como Kevin o Chantal, o un nombre más de clase alta, como Alexander o Anna-Lena. En la ficción, toda la carga de asociaciones se manifiesta con mayor intensidad. Los nombres que percibimos anticuados, los que nos dan risa, por más noble que sea su la etimología, como Sisebuto; los que asociamos a entornos urbanos, a un medio rural; los que ya vienen marcados por referentes reales o ficticios, como Elvis, Virginia, Penélope o Tom Jones.

Mientras sopesas todo esto, el personaje espera, impaciente, su nombre para poder ser.

Una decisión difícil y muy personal. Que te concede el secreto placer de dar los nombres de gente que no te gusta a los antagonistas. Si bien, por otro lado, una súbita asociación te puede jugar una mala pasada y la imagen de una persona real interfiere de modo inopinado para obligarte a media novela a cambiarle el nombre a un personaje. Pero cuando se produce la fusión ideal, el personaje toma su primer aliento y empieza a caminar.

Sentir la incomodidad del nombre que no era el mío, con el que no me identificaba, esa fue la lección que me llevé de la decisión arbitraria, autoritaria, incomprensible de don Jesús. Como fue involuntaria, no creo que deba darle las gracias. Por cierto, en quinto de EGB recuperé mi apellido.

Suscríbete para seguir leyendo