Nuestro Tío Juan llevaba el ‘don’ impregnado en la frente de su identidad, aspiraba a la perfección como quien aspira ver a Dios, que aunque para muchos no exista porque no se le ve, los que sí aspiran al cielo o a la perfección miran más allá de lo visible, guiándose por ideales etéreos, divisados con sus sensibilidades que en algún espasmo de iluminación lo guía hacia el lugar que su alma anhela. No quiere decir que estos impulsos no le hayan resultado frustrantes, aspirar a cualquier tipo de perfección trae consigo frustraciones, que en su caso paliaba con su paciencia natural.

Eran muchas las veces que observaba catatónico el cielo, en las tardes largas de domingo, sentado en la misma mecedora en la que se postraba todos los días después de comer, con un porte de filósofo metafísico, parecía que saboreando el aire y percibiendo un sabor un poco ácido, porque casi siempre fruncía el ceño, como si ese sabor no le cuadrase, como si él siempre tuviese la esperanza de que el aire podría haber sido más dulce. Creo que por eso le gustaba tanto el dulce, porque allí encontraba el sabor que en el aire, sobre el que tantas horas se mecía, no encontraba. Saboreaba los tocinillos, las milhojas, los turrones, los polvorones, las compotas, las magdalenas, el chocolate, los yogures, las cuajadas con la misma intensidad, no importaba si uno era más o menos azucarado que el otro, él investigaba hasta qué punto podía encontrar un atisbo de cielo en cada cucharadita. Se pasaba un rato con el postre, como si no hubiese mañana, como si fuese a ser el último de su vida aunque cada día tuviese uno en su puesto, en la mesa larga del comedor, donde se quedaba algunas veces comiéndose el postre solo, porque sus comidas fueron rituales en honor a la vida, y porque no le importaba pasársela tranquilo ante esos monumentos de dulzura.

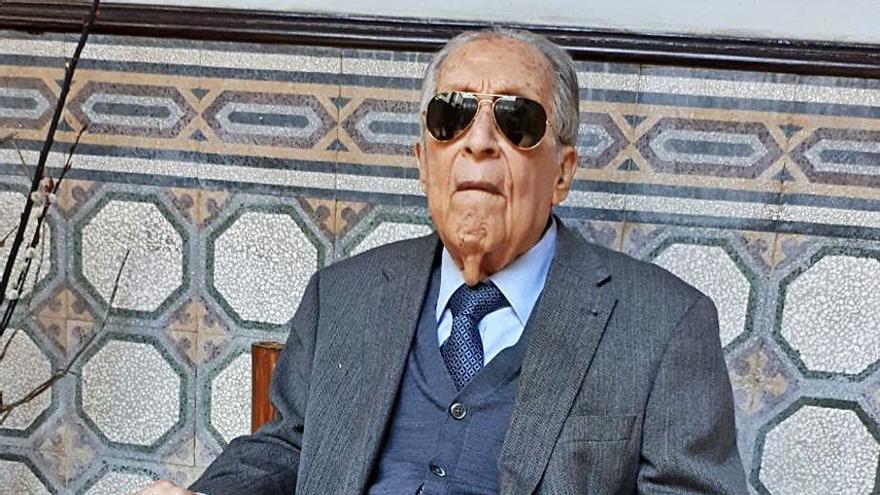

No le importaba quedarse solo, aunque solía llamarnos desde la mecedora o cuando escuchaba nuestros pasos cerca del comedor, porque le gustaba conversar y escucharnos, pero bajando el volumen, porque los sonidos estridentes o los aspavientos le irritaban, malhumorándose a su manera, por ser sensible, por tener los tímpanos tapizados de pétalos de flor. Aunque su particular economía le hubiera permitido pasarse el día en salones o en clubes elitistas, él prefería pasar su tiempo en la mecedora, pensando, cavilando, enhebrando elementos de su memoria. Y aunque pudiese coger un taxi al sur cuando tenía que ir a supervisar lo suyo, él iba en guagua, mirando el paisaje, con el mismo traje de chaqueta de siempre, pero con porte de caballero. Si lo llevaba alguien, la velocidad del coche tenía que ser la misma que la de su psique, lenta, sin virajes violentos ni movimientos bruscos, que el trayecto fuese sosegado como la brisa tranquila. No hablaría nunca de sus sentimientos, aunque él, en sí, fuera una metáfora humana de la sensibilidad. Prefería guardarlos, todo lo coleccionaba. Sus posesiones las cuidaba con la misma cautela con la que pensaba, con la que distinguía el sabor de los postres o del aire, apreciando cada instante y cada cosa, atesorando todos sus momentos, hasta que un día de guardarlos tan adentro se desvanecieron en su profundidad y se fueron, despidiéndose, con su cuerpo.