reconocimientos a la investigación

Galardones por servicios a la ciencia

El colectivo científico impone una rígida moral con sus experimentos y expulsa de modo fulminante a los que intentan engañar con los resultados de sus pruebas

Galardones por servicios a la ciencia / LP/DLP

«Basta para frenar el crecimiento de la ciencia que los esfuerzos y labores en este campo no sean recompensados, pues no está en manos de las mismas personas cultivar las ciencias y recompensarlas». (Francis Bacon en ‘Novum Organum’, 1620, tomado de Merton).

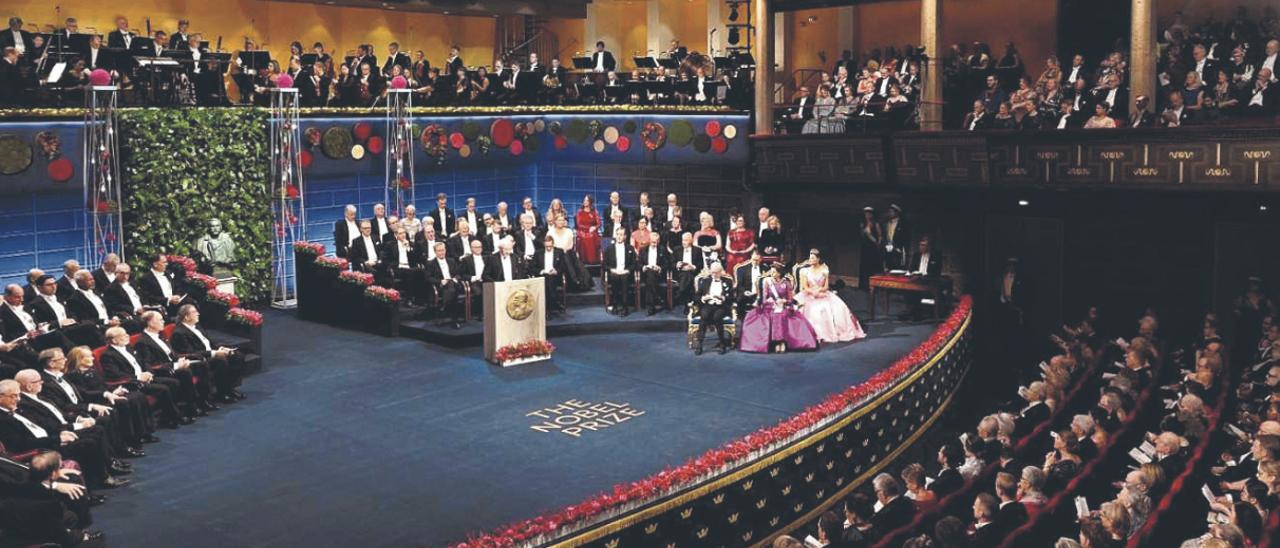

El pasado domingo 10 de este mes de diciembre se entregaron en Estocolmo en una ceremonia con gran boato y solemnidad los premios Nobel. Son el galardón de más prestigio en el mundo de la ciencia y si aceptamos el juicio de Bacon podríamos añadir que, a sensu contrario, son una manera de favorecer el desarrollo de las ciencias además de honrar a los científicos ganadores. Profundicemos en este asunto.

Robert King Merton (1910-2003), considera que «los científicos son ahora profesionales y su labor les proporciona un medio de vida», al tiempo que piensa que han ido construyendo en estos últimos trescientos años una forma nueva de relación entre ellos, un ethos de la ciencia basado en un nuevo «conjunto de valores y motivos institucionalmente pautados». Merton publicó hace exactamente 50 años (1973) un libro que recogía lo más importante de su pensamiento sobre este asunto con el título: La sociología de la ciencia (hay traducción al español en Alianza Universidad, 1977). Para él el científico es un ser peculiar que pertenece a una comunidad en la que todos se dejan examinar y valorar por sus iguales. Esta comunidad de científicos comparte, o simula compartir, valores de universalidad, modestia y la creencia de que lo que hace sirve para la mejora de la humanidad. El físico estadounidense Henry Rowland expresó así esa idea de comunidad exclusiva: «Formamos un pequeño y único cuerpo de hombres, una nueva variedad de la raza humana». Y tampoco se admiten engaños. Steiner nos dice: «No se puede hacer trampa. Alguien que se atreve a engañar sobre un experimento, un resultado o un teorema está acabado. De un día a otro, prácticamente, queda excluido de la comunidad de sus pares. Hay un rigor moral extremo. Se trata de una moralidad muy especial, una moral de la verdad».

Y se premian entre sí: doctorados honoris causa, ingreso en academias de prestigio, medallas de instituciones científicas y demás. Una de estas formas de honrarse entre sí es el reconocimiento mediante un epónimo, es decir, llamar con el nombre del científico(a) a sus hallazgos, técnicas, nuevas ramas de la ciencia, etc. Hay un cráter en la Luna que lleva el nombre de Galileo, hablamos del modelo keynesiano en economía, de las leyes de Newton, o de las unidades como el Amperio, el Julio, el Voltio u otras muchas con el nombre de sus creadores. Podemos decir que Robert Merton es el padre de la sociología científica o que Freud lo fue del psicoanálisis. Por no hablar de la cantidad de animales o plantas que se nombran para honrar a sus descubridores o a quienes estos eligen para inmortalizarlos. Bien es verdad que tampoco en esto se acierta siempre y que ahora se cuestiona que Mussolini tenga una mariposa dedicada (Hypopta mussolini) o Hitler un escarabajo (Anophtalmus hitleri).

Esquematizando los procedimientos, diríamos que un(o una) científico(a) se da a conocer entre sus iguales publicando los resultados de sus investigaciones en revistas ad hoc creadas para servir de plataforma de comunicación dentro de la institución científica, que antes de sacarlas a la luz revisan los contenidos con un sistema de árbitros. La primera de estas publicaciones fue puesta en circulación en el Londres de 1665 con el título de Philosophical Transactions y ya en ella se establecía la norma de que el artículo a publicar fuera primero revisado «por algún miembro del Consejo de la Sociedad» (la Royal Society). Ahora los árbitros son «iguales en ciencia» (al menos) al que pretender publicar.

Así, ver sus investigaciones impresas o digitalizadas en una revista de prestigio es un primer reconocimiento de la institución científica al investigador que se siente honrado por ello además de haber cumplido con su deber ético de poner a disposición de todos sus descubrimientos. Como lo son también las posibles citas que de ese artículo hagan otros investigadores. Recordemos, a modo de ejemplo, que Albert Einstein publicó en 1905 seis trabajos en Annalen der Phisik que le sirvieron para obtener el doctorado, una plaza de profesor a la que aspiraba y una fama universal como el físico más dotado de su época. Posteriormente publicó otros trescientos.

Si estamos hablando de incentivar la labor de los científicos, el siguiente escalón son los premios que la sociedad toda concede por los grandes avances, ahora a juicio de comités de expertos. Lo que no quiere decir que estén libres de críticas, por acción o por omisión como en todas las decisiones que se toman, ni por supuesto, que al revisarlos con el paso de los años no apreciemos aciertos y equivocaciones.

Como se indicó uno de estos galardones de más prestigio son los Premios Nobel. Y por continuar con el ejemplo de Albert Einstein, que como se sabe fue galardonado con el Premio Nobel de Física de 1921, aunque concedido en 1922 —pensemos que entre 1910 y 1922 fue nominado 62 veces por físicos eminentes de todo el mundo para ser laureado por su trabajo en la Teoría de la Relatividad. Sin embargo, el Comité encargado de proponerlo, también compuesto por físicos destacados, se lo acabó dando por su trabajo, el primero de los publicados en 1905, sobre el efecto fotoeléctrico no por la Teoría de la Relatividad, su obra máxima—. Naturalmente, eso se considera ahora, también entonces para muchos, como una mácula en la Fundación Nobel.

Pugna por la primacía

Pero hay un aspecto del reconocimiento íntimamente ligado a la publicación, de la que antes hablamos, y que tiene generalmente una importancia extrema: se trata de obtener la prioridad en el descubrimiento. En efecto, si algo han odiado los científicos es que alguien se lleve el honor de ser considerado el primero en un hallazgo, invento o descubrimiento realizado antes por otro. Y el peor insulto es ser tachado de plagiario. La historia de la ciencia nos ofrece múltiples casos en que científicos famosos chocaron con otros para que se les reconociese a ellos la primacía. Así, Galileo se enfrentó con Simon Marius por el descubrimiento de las lunas de Júpiter; Newton con Hooke y con Leibniz por distintos avances en el cálculo y otros asuntos, Darwin con Wallace, aunque hay que aclarar que este último caso, a diferencia de los anteriores, fue una cuestión entre «caballeros» por lo bien que lo llevaron ambos aunque se jugaban nada menos que la paternidad de la teoría de la evolución. Y hay mil casos más.

Galileo, para que no le robasen la primacía en el descubrimiento de las fases de Venus, como había querido hacerle Marius con el de las lunas de Júpiter, y mientras aseguraba su hallazgo, envió a Kepler el 12 de septiembre de 1610, el siguiente anagrama: Haec immatura a me jam frustra leguntur, añadiendo: «El mensaje cifrado de otro particular por mí observado recientemente conlleva la decisión de grandísimas controversias en astronomía, conteniendo en concreto un poderoso argumento a favor de la constitución pitagórica y copernicana». Kepler apenas cabía en sí de contento, ya que, aunque no descifró el enigma, tenía la mayor confianza en Galileo, quien el 1 de enero dio la solución: Cynthiae figuras aemulatur mater amorum. El significado astronómico de esta poética frase es que Venus (mater amorum) tiene figuras como la Luna (Cynthiae), es decir, fases crecientes y decrecientes, según sea su posición en relación al Sol. Es, desde luego, un nuevo descubrimiento que reforzaría, como adelantó Galileo, las grandes líneas de la revolución contra la astronomía medieval. Merton nos ofrece en su libro, ya citado, unos versos del poeta americano Robert Frost sobre este asunto de la primacía: «De todos los crímenes, el peor/ Es el robo de la gloria,/Aún más execrable/Que robar las sepulturas» (1957).

No podemos obviar que algunos científicos(as) no trabajan por intereses generales ni se preocupan demasiado de la ética. Hay quien trabaja a cambio de intereses exclusivamente materiales en sociedades que investigan para comercializar sus resultados como algunas compañías multinacionales que sirven a fines de dudosa moralidad. Estos no forman parte de esa comunidad de la que hemos hablado y algunos puristas los llegan a considerar mercenarios de la ciencia. En fin, que los investigadores(as) son como todos y que si a algunos le debemos el invento de la penicilina (Fleming compartió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1945 junto a Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey, que habían conseguido cristalizar la penicilina lo que ayudó en su comercialización y difusión mundial), otros serán recordados como creadores de armas químicas o ingenios atómicos. Pero debemos acordar que si no fuera por la ciencia y sus creadores con toda seguridad no sabríamos ni manejar el fuego ni utilizar la rueda. Hagamos caso de Bacon y honremos adecuadamente a quienes han hecho, y hacen, posible una sociedad de progreso.

* Este artículo está dedicado a los doctores Mario Rodríguez y Pedro Betancor, distinguidos con sendos doctorados ‘honoris causa’ en la universidad Fernando Pessoa Canarias. ¡Felicidades a ambos!

Suscríbete para seguir leyendo

- Un avión con rumbo a Gran Canaria tiene que volver a Madrid tras el impacto de un buitre

- Niño Becerra hace saltar todas las alarmas: el problema en el que España es el líder de Europa

- La Primitiva toca en Gran Canaria

- El mejor queso de España 2024 es canario

- Hace un 'simpa' en una churrería y acaba peleado con el dueño en Canarias: "dale un cucharazo por carota

- Perros hogareños: estas son las razas de perros que más tranquilas para tener en casa

- El festín de un grupo de delfines frente a Las Canteras

- La predicción más esperada de Niño Becerra: ha llegado el momento