Cine | Acto inaugural

El comediante imperturbable

El Festival proyecta, en su jornada inaugural, la versión restaurada de la delirante comedia de Buster Keaton ‘Sherlock Junior’

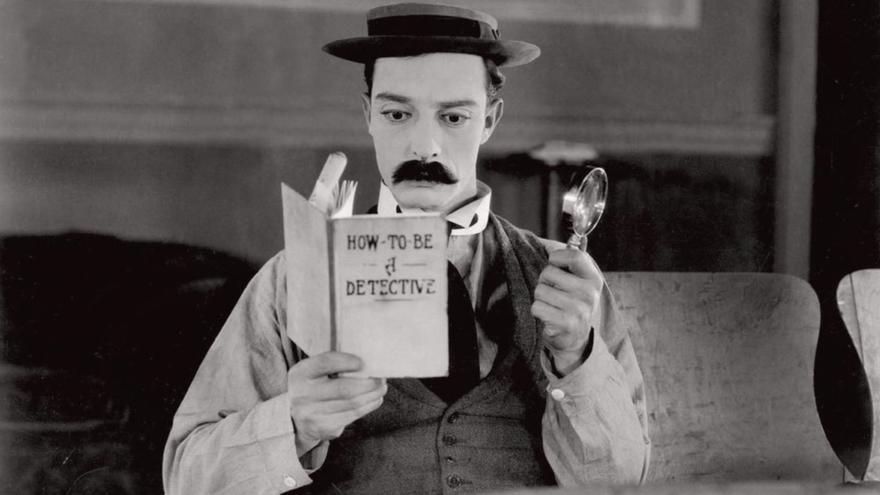

Una imagen de Buster keaton en ‘El moderno Sherlock Holmes’. / LP/DLP

Se cumple este año un siglo del estreno de El moderno Sherlock Holmes (Sherlock Jr., 1924), el primer largometraje escrito, producido, dirigido y protagonizado por Buster Keaton (Kansas. USA, 1895/Los Ángeles, USA, 1966), tras su debut como director en 1923 con Las tres edades (The Three Ages) y La ley de la hospitalidad (Our Hospitality) y tras su vasta producción como realizador de cortos desde 1920. En esta sorprendente comedia, sembrada de continuas pulsiones surrealistas, Keaton sitúa a su protagonista (un triste proyeccionista de cine abandonado por la mujer a la que ama mientras sueña con otras realidades alternativas) en el papel de un personaje cautivo por la inercia de dos mundos, el real y el imaginario, ante su afán por esquivar los embates de su desoladora existencia.

La película, elegida por el Festival de Las Palmas de Gran Canaria para su sesión inaugural del próximo viernes, representa uno de los iconos por antonomasia del cine mudo estadounidense y Keaton el cómico más sagaz, incisivo e inteligente de la era dorada del viejo Hollywood, a pesar de no haber disfrutado de la abrumadora popularidad que sí acompañó la carrera de algunos de sus más ilustres coetáneos, cuyos inobjetables talentos en el uso imaginativo del humor jamás tuvieron un recorrido tan deslumbrante como el de Keaton, ni el absurdo alcanzaría nunca en las pantallas una dimensión tan arrolladora e incisiva.

Hijo de una familia de cómicos ambulantes escoceses e irlandeses, de quienes aprendería el difícil oficio de provocar la risa, emprendió su carrera cinematográfica en 1917 bajo el padrinazgo decisivo del controvertido actor y director Roscoe Fatty Arbuckle y del productor Joseph M. Schenck en Fatty at Coney Island, un filme de solo dos rollos, endiabladamente divertido, que preludiaba ya la irrupción en la meca del cine del slapstick como modelo de comedia de gran calado popular, al tiempo que mostraba a un Keaton jovencísimo actuando como simple comparsa en medio de una devastadora batalla de sacos de harina donde ya se dibujaba el gesto de lacónico que le caracterizaría durante toda su vida y su actitud inmutable ante la calamidad y el infortunio.

Algunos de sus escasos biógrafos aseguran que fue el olvido del público la única enfermedad que acabó con su vida, otros, en cambio, se lo atribuyen al brusco frenazo que sufrió su carrera profesional, en los albores del sonoro, y a su incombustible pasión por el juego y el alcohol. Sea como fuere, el hecho es que la imagen de Keaton, al igual que las de otras grandes figuras de la pantalla silente, no sobrevivió, artísticamente hablando, a los embates de los nuevos tiempos, quedando sepultada en el más vergonzante de los silencios o, en el mejor de los casos, convertida en mero objeto de culto para cinéfilos impenitentes. Más que atenuarse, el sentimiento de profunda soledad en el que se sumió por su manifiesta incapacidad para adaptarse a las duras reglas de juego de la industria hollywoodiense en su transición hacia el sonoro se incrementó notablemente con el paso del tiempo hasta convertirse en un pálido recuerdo de una época en la que el reconocimiento artístico se medía solo y exclusivamente con los parámetros del talento y no por la habilidad camaleónica de someterse a la férrea disciplina impuesta por los grandes estudios.

Eso sí, tuvo el honor de haber sido el primero en revelarse abiertamente contra la tiranía del legendario Louis B. Mayer y del draconiano sistema de producción que éste representaba en el Hollywood parlante, a sabiendas de que, con su actitud, ponía en serio peligro su propia estabilidad laboral. Y así fue: un largo recorrido salpicado de triunfos y el apoyo mayoritario de la crítica internacional no bastaron para detener la caída en picado de este maestro inconmensurable del humor que hizo de la burla una fuente inagotable de inspiración poética y de su oficio el motor de una conflictiva existencia tanto fuera como dentro de los platós, especialmente agravada por su progresiva adicción al alcohol y a los juegos de azar.

Sorteó casi todas las barreras que se cruzaron en su camino para lograr su más preciado objetivo: trasladar al universo de la comedia los dramas de un solitario, triste e impredecible personaje que vive en un conflicto permanente contra los elementos en su empeño por encontrar en el agitado mundo en el que habita, un lugar donde poder sobrevivir honrosamente. Al contrario que Chaplin, los ejes de cuya obra siempre fueron sus continuas inyecciones de sentimentalismo, Keaton afrontaba la adversidad con planteamientos puramente cartesianos, sin coartadas melodramáticas, ni falsos happy end, mostrándonos, a través de su gélida e inmutable máscara de palo, un espacio sembrado de temores, agravios y sorpresas inquietantes, como la de verse literalmente perseguido por centenares de novias en la magistral Las siete ocasiones (Seven Chances, 1925); la rocambolesca y trepidante hazaña que protagoniza en El maquinista de la General (The General, 1926), cuando se enfrenta solo a un comando nordista para salvar a su chica y a su vieja locomotora en plena Guerra de Secesión o sus afanados esfuerzos por mantener a flote su embarcación en El héroe del río (Steamboat Bill Jr., 1928), otro incunable del que, por cierto, existe en el mercado nacional una formidable edición remasterizada en soporte digital.

Títulos como La ley de la hospitalidad, El moderno Sr. Holmes, El navegante (The Navigator, 1924), Las siete ocasiones, El rey de los Cowboys (Go West, 1925), El boxeador (Battling Butler, 1926), El maquinista de la General, El colegial (College, 1927), El Cameraman (The Cameraman, 1928) o El héroe del río, reestrenadas hasta la saciedad por las cinematecas de medio mundo constituyen la mejor credencial para este cineasta de mirada taciturna y gesto inconmovible que logró abrir un nuevo y original acceso al mundo de la comedia, dando pie a una singular escuela de cómicos cuyos valores fueron heredados, entre otras grandes figuras del género, por los franceses Pierre Etaix y Jacques Tati, dos figuras canónicas a las que, como la de Keaton, habría que acudir con frecuencia para refrendar la enorme agudeza, coherencia y humanidad con las que observaron el mundo que les tocó vivir.

Pero, a pesar de los vanos intentos de directores como Billy Wilder, Michael Curtiz, Stanley Kramer, Luigi Scattini, Irving Cummings o Richard Lester por recuperar su vertiente interpretativa en películas provistas, en su mayor parte, de un marcado tiente crepuscular, su genio artístico ya no gozaría del esplendor de sus primeros años. Su muerte, al contrario que la de otros grandes colegas de su generación, pasaría virtualmente inadvertida, aunque su obra sería reivindicada en 1962 y en 1963 por la Cinemateca Francesa y la Mostra de Venecia, respectivamente, con sendas retrospectivas que, de alguna manera, le devolverían la gloria que la incomprensión y el olvido le habían hurtado injustamente durante décadas.

- El estropajo de cocina no debe cambiarse ni cada semana ni cada mes: Boticaria García revela el momento exacto

- Cae un coche al mar en Canarias

- El cepillo de dientes no debe cambiarse ni cada dos semanas ni cada mes: expertos odontólogos revelan el momento exacto

- Relevo en la jefatura del Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Canarias

- El Sur se queda sin accesos al mar para barquillas de recreo y pesca

- Atropellan a un guardia civil en Fuerteventura

- Muere al caer por un patio interior cuando intentaba robar en un piso de Las Palmas de Gran Canaria

- Muere Kishinchand Tirthdas Bharwani Baxani, uno de lo fundadores de Maya en Canarias