Opinión | La espiral de la libreta

Manías y hábitos de escritorio

Manías y hábitos de escritorio / La Provincia.

Cuentan que Ernest Hemingway afilaba 20 lápices con el sacapuntas para empezar a escribir. Willa Cather leía un fragmento de la Biblia antes de meterse en harina (no por la fe, sino por la prosa). Thornton Wilder estiraba las piernas con un largo paseo. William Styron no podía prescindir de unos blocs de papel amarillo para volcar sus pensamientos. William Maxwell tecleaba en pijama y albornoz hasta el mediodía. Eudora Welty se pimplaba un burbon con agua viendo el noticiario al acabar su jornada. Y así hasta el infinito, un catálogo interminable de manías, costumbres y neurosis. Resulta fascinante husmear en los métodos de los escritores –la brújula y el mapa, las fichas, los pósits y el galope desbocado–, escarbar en sus hábitos, horarios y extravagancias, fisgar entre los fetiches que suelen atesorar en sus espacios de trabajo. Quizá la mesa de un novelista explique más que su propia cama, pues es en la intimidad del escritorio donde se moldean personajes, se atornillan tramas y se ensayan saltos en el espacio y el tiempo. Tiene gracia que en inglés la sábana y la hoja de papel se designen con la misma palabra: sheet.

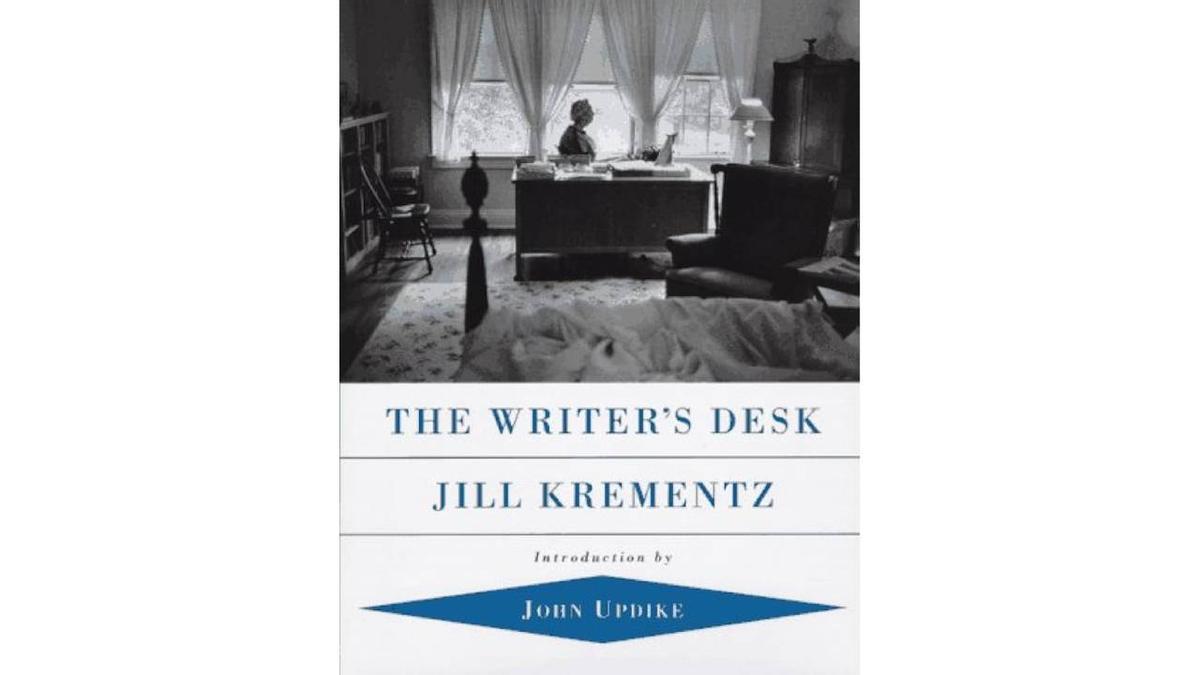

Por culpa de esta curiosidad obsesiva, acabo de comprar por internet un libro de saldo titulado The writer’s desk, con estupendas fotografías en blanco y negro de Jill Krementz, retratos de 110 escritores, en su mayoría anglosajones, que posan en sus santuarios, acompañados de comentarios breves acerca de sus ritos y disciplinas. El volumen había pertenecido a una biblioteca pública de Illinois y apenas presenta señales de uso, si no fuera por el rodal de una taza de café en la página nueve, justo encima del escritorio de John Updike. Bueno, uno de ellos, porque el autor de Corre, conejo confiesa que disponía de tres en el estudio: una mesa de roble para atender la correspondencia y el teléfono, otra de formica blanca que sostenía el procesador de textos y una tercera de acero verde oliva, procedente de alguna oficina militar, para la escritura a mano, «cuando la fragilidad del proyecto exige que me acerque sigilosamente con la más humilde y silenciosa de las armas, un lápiz».

En la colección de fotografías, el gran Saul Bellow escribe de pie, sobre lo que parece un tablero de delineante. Ross Macdonald y Toni Morrison, sentados en un sofá orejero y en otro de tres plazas. Joan Didion y Kurt Vonnegut trabajan descalzos. Sobre las mesas de John Cheever y Susan Sontag descuellan ceniceros. Philip Roth, el más displicente, accede a posar en su despacho aun cuando la liturgia de los hábitos le parece una pamema que no le interesa lo más mínimo. De pretender el libro un supuesto galardón al caos, se lo disputarían entre Stephen King y el psicólogo Jean Piaget, quien se defiende diciendo que el desorden no existe como tal, «sino dos tipos de orden: el geométrico y el de la vida». El premio opuesto, el del escritorio impoluto, se lo reparten ex aequo entre Joyce Carol Oates y Georges Simenon, quien alinea sus pipas, más de una veintena, como el instrumental quirúrgico de un sacamuelas. El bufete de Pablo Neruda no invita a tomar asiento.

¿Puntos en común? La mañana se prefiere a la noche para el trabajo, y el perro gana como animal de compañía. En el centenar de escritores se advierte, además, una batalla constante por mantener a raya el ruido del mundo y las distracciones, así como la ejercitación del nervio que activa la perseverancia: «Es importante intentar escribir cuando no se está de buen humor o el tiempo no acompaña—dice el poeta John Ashbery—. Aunque no lo consigas, estarás desarrollando un músculo que quizá te sirva más adelante». Insistir como el picapedrero, contra viento y marea, hasta enderezar el rumbo. A menudo, el verdadero misterio a resolver está en uno mismo.

- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 18 al 24 de mayo, signo a signo

- El conductor de la guagua accidentada en San Telmo: «No sé cómo pasó»

- 17.000 metros cúbicos de hormigón y una millonada de kilos de acero: así avanza la ampliación del Puerto de Las Palmas

- Muere la escritora y artista trans Roberta Marrero a los 52 años

- Tres detenidos y 65 kilos de droga requisada: así fue el operativo antidroga en Zárate

- Gran Canaria dará la bienvenida al verano con el Tropical Fest 'El Festival del Siglo' por los 100 años de historia de la cervecera

- Muere un niño de 8 años atropellado por una moto que se dio a la fuga en Almería

- Lluvia de premios en Canarias: aquí es donde ha caído la Lotería Nacional y La Primitiva